黎明前的暗夜——在重庆渣滓洞阴冷的牢房里,江竹筠用珍藏的红被面绣制五星红旗。这个场景浓缩着革命者跨越时空的信仰守望,被面针脚里藏着对新中国最炽热的想象。

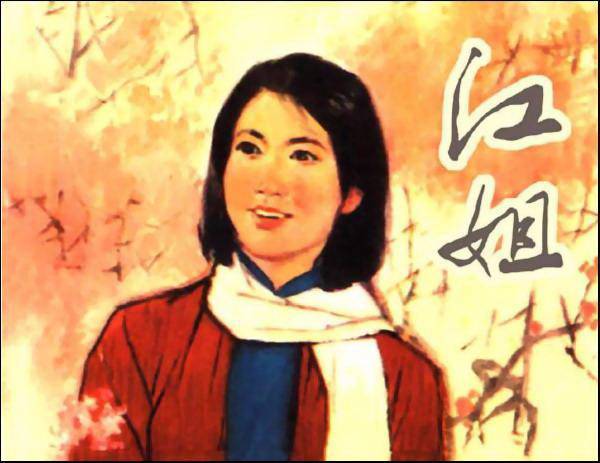

寒梅初绽——从印刷厂女工到地下党交通员,二十三岁的江竹筠在白色恐怖中淬炼成长。她像一株傲雪的红梅,在重庆的街巷间传递革命火种。

烈火锻真金——丈夫牺牲后主动请缨,面对老虎凳与竹签刑,她以钢铁意志守护组织机密。特务的刑具在她坚如磐石的信念前黯然失色。

血色黎明——距离重庆解放仅剩十六天,江竹筠留下最后的红色嘱托。她绣制的红旗终在新时代飘扬,化作千万人心中不灭的星火。

重庆歌乐山麓的冬夜,1949年深秋的寒风裹挟着铁窗的呜咽。江竹筠就着牢房高处漏下的月光,将珍藏的红绸被面细细展开。竹签刺破的十指在布料上艰难游走,一针一线绣着五颗金星。远处隐约传来解放军的炮声,像春雷滚过阴云密布的天际。

"同志们,五星红旗该是这样。"她轻声对同牢房的战友说,指尖在虚空中勾画新中国的轮廓。被面上歪斜的星芒映着年轻女共产党员的眼睛,仿佛要将这方寸之间的光明绣进永恒。十六岁在重庆南岸中学初见《新华日报》时,油墨香就种下了红色的种子。1944年的春天,这个印刷厂女工握着刚领到的党证,把"江竹筠"三个字郑重写在《共产党宣言》扉页。山城潮湿的雾霭里,她像一尾灵动的鱼,穿梭在朝天门码头与磁器口茶馆之间。军统特务的吉普车从身旁呼啸而过时,怀中的《挺进报》清样正微微发烫。

"彭咏梧同志牺牲了。"1948年春节前夕,组织带来的消息让她的钢笔在情报密件上洇开墨痕。泪水滴落在丈夫最后的家书上,那上面还留着万县柑橘的清香。擦干眼泪,她连夜收拾行装:"老彭的工作,我来接。"六月的万县码头暑气蒸腾,江竹筠戴着宽檐草帽走下舷梯。叛徒的指认比灼人的日头更猝不及防。渣滓洞审讯室的铁门哐当合拢时,她忽然想起入党那天老彭说的话:"革命者的爱情,要经得起炼狱之火。"

老虎凳加到第四块砖,冷汗浸透蓝布旗袍。"说不说?"特务的咆哮震得煤油灯晃动。她咬住渗血的嘴唇,恍惚看见小学校里孩子们举着新课本奔跑。竹签刺进指尖的瞬间,歌乐山的野梅正在霜雪中绽开第一朵红。

"毒刑拷打是太小的考验!"放风时,她用受伤的手在沙地上写下这句话。女牢的同志们轮流替她梳理蓬乱的短发,把省下的米汤喂给受刑后无法吞咽的战友。当"中华人民共和国成立"的消息透过牢墙,所有人紧紧相拥,把《义勇军进行曲》哼成含泪的摇篮曲。

1949年11月14日,特务在电台室前喊出她的编号。江竹筠从容整理好蓝旗袍,将珍藏的入党申请书缝进贴胸口袋。走过阴暗的刑讯室走廊时,墙上的血迹像一串不灭的星火。枪声响起前的刹那,她望见铁窗外一树红梅正凌寒怒放。

如今的白公馆展览馆里,江竹筠绣制的红旗复制品在恒温箱中轻展。前来参观的少先队员仰起脸,玻璃反光中,无数年轻的身影与那个穿蓝布旗袍的剪影重叠。讲解员的声音穿越时空:“这是用信仰绣成的旗帜,上面每一针都刺破黑暗,每一线都连着曙光。”